S’il apprenait que l’une de ses œuvres fait l’objet d’une analyse, il serait anéanti. En réalité, il l’a déjà été. Celui qui, en 1969, recevait le Prix Nobel de Littérature considéra cette distinction comme une « catastrophe » car elle métamorphosa instantanément son œuvre en un objet de recherche universitaire — et donc de la quête de sens. Emil Cioran écrivit à ce propos dans ses Carnets : « Samuel Beckett. Prix Nobel. Quelle humiliation pour un homme si orgueilleux ! La tristesse d’être compris ! ». Et comprendre, c’est tristement l’exercice auquel nous allons ici nous adonner à travers un extrait de sa pièce la plue connue : En attendant Godot.

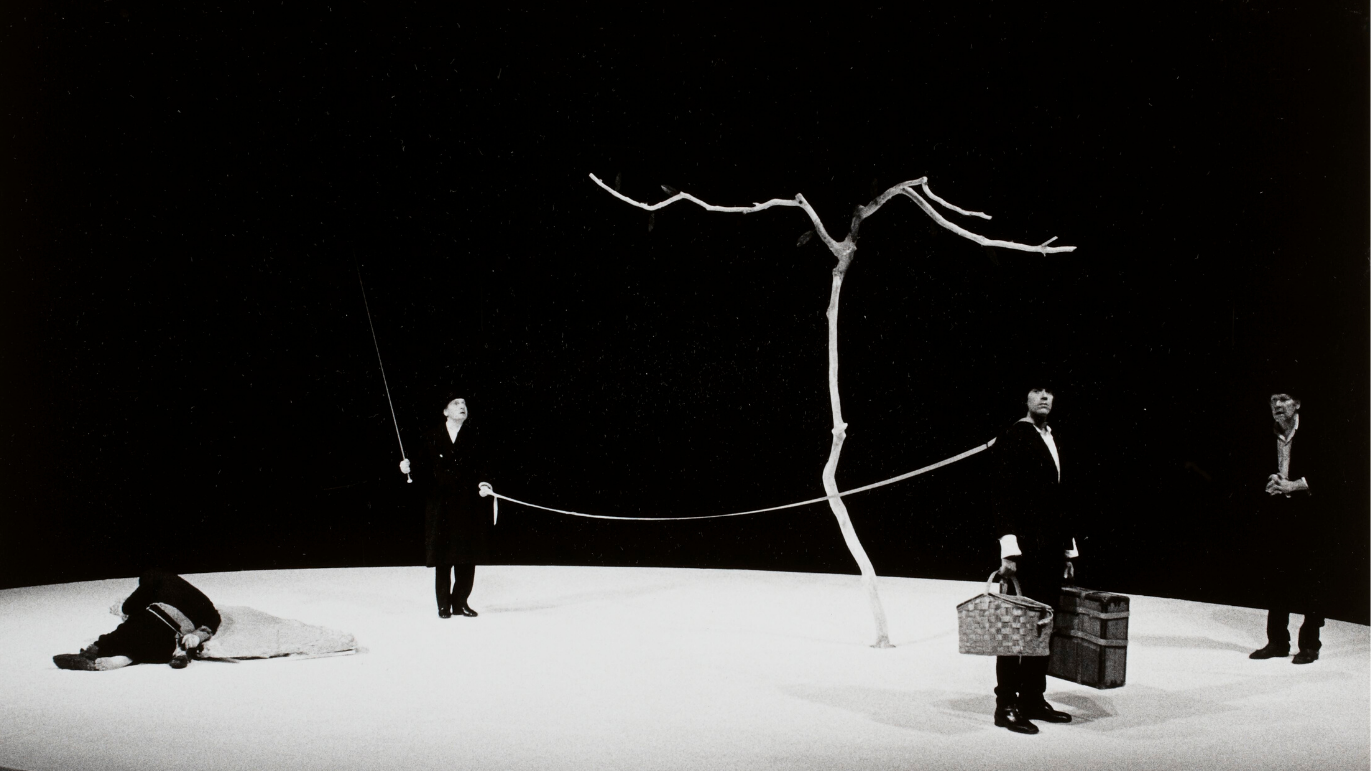

En attendant Godot s’émancipe de la progression linéaire traditionnelle héritée du théâtre classique en adoptant une construction binaire qui, marquée par la répétition et l’absurde, semble s’inscrire dans un cycle que l’on ne peut interrompre, à la manière d’une spirale vicieuse. Dès lors, les notions de commencement et de dénouement s’effacent au profit d’une dramaturgie à la temporalité volontairement incertaine, dépourvue de tout repère chronologique fiable, qui laisse le lecteur-spectateur dans une sorte de flou cinétique.

Et le dénouement, partie qui fait l’objet de la présente analyse, en est un exemple éloquent. Si en se référant à l’esthétique classique nous pourrions légitimement nous attendre à des éléments de résolution — et donc à l’arrivée de Godot —, il n’en est rien. Ce dénouement plonge un peu plus le lecteur-spectateur dans l’absurde et l’incompréhension. Plus rien n’a de sens. Il propose une structure tripartite et circulaire : il d’abord question de l’attente de Godot (et de sa remise en question avec la tentation de « s’en aller »), puis de la mort et de nouveau de l’attente de Godot.

Nous sommes alors en mesure de nous poser les questions suivantes : Quel traitement du topos de la mort Samuel Beckett fait-il dans cet extrait ? Quelle vision de la condition humaine est donnée à voir dans cet inconventionnel dénouement ? Comment Samuel Beckett parvient-il à mettre la rupture avec la tradition classique au service de l’affirmation de l’absurde et de la volonté de mettre en crise le langage ?

Tout d’abord, nous assistons à une succession de stichomythies. Le lecteur-spectateur remarque un schéma de répliques fonctionnant sur le mode d’une question puis d’une réponse avant que le sujet ne change. Ces couples de répliques n’ont aucune cohérence les uns avec les autres : « ESTRAGON. – Qu’est-ce que tu as ? / VLADIMIR. – Je n’ai rien » et « ESTRAGON. – Moi je m’en vais / VLADIMIR. – Moi aussi », par exemple. Ces duos ne sont pas liés et se succèdent machinalement. Paradoxalement, la paire Vladimir-Estragon est aussi individuelle comme l’illustre la répétition du pronom tonique de la première personne du singulier « moi » par chacun des personnage. Par ailleurs, il ne s’agit pas de l’unique paradoxe de l’extrait. Il semble effectivement y avoir une contradiction entre les paroles des protagonistes qui laissent penser à un mouvement et leur staticité effective — les didascalies, pourtant omniprésentes dans cet extrait, n’indiquent pas qu’ils leur faillent « s’en aller ». Les personnages ne font pas ce qu’ils disent. S’agit-il d’un échec du langage ou bien de l’action ? Par ailleurs, une ambiguïté surplombe l’expression « s’en aller ». Où veulent-ils s’en aller ? S’agit-il seulement d’une localisation géographique ou bien est-ce davantage un euphémisme dont le but serait d’atténuer l’idée de mort ? Ce double sens — le mot sens ayant lui-même une double acceptation puisqu’il se réfère à la fois au mouvement et à la signification — place le lecteur dans une sorte d’incompréhension. Mais cette incompréhension semble être partagée par les protagonistes : « VLADIMIR. – Je ne sais pas ». En se référant à la seconde hypothèse — celle de la mort — sur la signification de « s’en aller » et prenant en compte le paradoxe de la staticité constatée dans le mouvement supposé, nous pouvons légitiment percevoir une forme de crainte de la mort. La vie semble ne plus avoir de sens et ils désirent donc la quitter mais, ankylosés, ils ne peuvent « faire le pas ». L’évocation du sommeil par Estragon (« Il y avait longtemps que je dormais ? ») est à ce titre très équivoque. Ne dit-on pas communément du sommeil qu’il est une « petite mort » et de la mort qu’elle est un « dernier sommeil » ou un « sommeil éternel » ? De la même manière, en se référant à la mythologie antique, Thanatos n’est-il pas le frère jumeau d’Hypnos ? L’anaphore du terme « Silence » dans les didascalies semble, lui aussi, entretenir cette ambiguïté à propos de la mort : ce silence peut être un « silence de mort ». Le fait que ces « Silence[s] » précèdent toujours une réplique ayant un rapport avec la mort semble attester cette idée : « ESTRAGON. – Il y avait longtemps que je dormais ? » (le silence peut être associé à la mort, comme nous l’évoquions) ; « ESTRAGON. – Si si, allons-nous-en loin d’ici ! » (entendons loin de la vie) ; « ESTRAGON. – Tu dis qu’il faut revenir demain ? » (la mort étant le non-retour) ; « ESTRAGON. – Je ne peux plus continuer comme ça. » (je ne peux plus vivre) ; « VLADIMIR. – Alors, on y va ? » (s’en aller mourir). Ces « Silence[s] » sont également révélateurs d’une certaine volonté de mise en crise du langage. Le lecteur-spectateur prend conscience du fait que le langage n’a pas la primauté ici. Il est incohérent et détruit le sens que l’on cherche à lui donner. À ce titre, les didascalies frustrent le lecteur-spectateur dans son attente de signification et sa quête de sens. Mais elles marquent également le burlesque : lorsque le langage est absent, les agissements des protagonistes priment. Par ailleurs, l’évocation du sommeil se joue de la situation et conforte l’idée d’absurdité de la pièce : se pourrait-il que tout cela ne soit qu’un rêve ? Nous remarquons aussi que Vladimir apparaît presque comme une figure paternelle : Estragon lui pose des questions en permanence, questions auxquelles il s’efforce de répondre. Malgré tout, ses réponses ne sont que des réponses apparentes. En réalité, il n’apporte aucune précision (« Je ne sais pas » ; « Pas loin » ; « On ne peut pas »…) et Estragon semble paradoxalement s’en contenter. Le lecteur-spectateur remarque ensuite une nouvelle ambiguïté quant à la possibilité de la présence implicite de la mort dans cet extrait lorsque Estragon s’exclame : « Si si, allons-nous-en loin d’ici ! ». Le motif du mouvement revient à nouveau et est accentué par l’épizeuxe « si si ». S’agit-il seulement, une fois de plus, d’une destination géographique ou, au contraire, davantage « spirituelle » ? Si le « ici » semble a priori caractériser le lieu physique, il est malgré tout possible d’y percevoir une dimension sous-entendue. Vladimir et Estragon passent effectivement leurs journées « ici » et cet « ici » rappelle donc la routine du quotidien et la répétition des jours. Le cas échéant, vouloir s’en aller « loin d’ici » ne signifierait-il pas vouloir s’en aller « loin de la vie » ou, du moins, de leur vie ? Mais cette envie se voit vite annihilée car Vladimir rétorque : « On ne peut pas. » Cette phrase est tout à fait intéressante en ce sens que ce n’est pas la volonté qui est remise en cause mais bel et bien la capacité. En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’ils ne veulent pas mais parce qu’ils ne peuvent pas. Il semble donc y avoir une instance supérieure qui les empêcherait de partir. Pourrait-il s’agir de l’énigmatique Godot ? De la même manière, lorsqu’il explique à Estragon qu’il « faut revenir demain », il est question de devoir et non d’envie : ils ont l’obligation de revenir chaque jour. Nous pourrions aisément percevoir une multitude de significations à cette obligation de revenir (l’obligation de revenir chaque jour au travail, l’obligation de vivre chaque jour malgré l’absurdité de la vie…). Tel un enfant, Estragon ne semble pas comprendre l’absurdité de la situation et la nécessité de revenir : « Pourquoi ? » ; « Pour quoi faire ? ». Finalement, le lecteur-spectateur apprend qu’ils attendent (encore) Godot : « Attendre Godot ». Bien que récurrente tout au long de la pièce, cette formule ne semble pas gagner en signification à mesure que le lecteur tourne les pages. Il ne sait toujours pas précisément qui est Godot. S’agit-il de Dieu dont la traduction anglaise, God, se rapproche étrangement du nom conféré au personnage de la pièce ? Après tout, n’est-il pas celui qui « punirait » ou qui serait capable de sauver les protagonistes, à l’instar d’un Dieu : « ESTRAGON. – Et s’il vient ? // VLADIMIR. – Nous serons sauvés. » ? Ou bien peut-être est-ce une synthèse extrapolée d’Estragon (Gogo) et Vladimir (Didi) : Gogo et Didi deviendraient alors Go-dot ? Il ne serait pas non plus impossible de voir en Godot une allégorie de la mort. Les protagonistes attendraient alors la mort et seraient prêts à se la donner si elle ne vient pas. Cette incertitude s’ajoute au processus de mise à mal de la quête de sens. Vladimir et Estragon eux-mêmes ne savent pas ce qu’ils attendent. Pour preuve, plus tôt dans la pièce, ils avouent même ne jamais avoir rencontré Godot. Pire encore, Godot semble être leur seul horizon d’avenir. Il est la seule raison pour laquelle ils continuent de se lever. Ces personnages burlesques deviennent soudainement tragiques face au néant qui les caractérise. Ils s’attachent à une entité qui n’a de sens que dans son absence. Dépourvu de toute preuve matérielle de son existence, Godot n’existe qu’à travers la croyance de Vladimir et Estragon. Et, en retour, ils n’existent eux-même qu’à travers Godot. Seul Godot les fait vivre sur cette scène vide et dans ce monde dépourvu d’un quelconque sens.

Le lecteur apprend par la suite que Godot n’est pas venu. À cette occasion, nous pouvons remarqué, rétrospectivement, que la négation est omniprésente dans cet extrait : « Je n’ai rien » ; « Je ne sais pas » ; « On ne peut pas » ; « Il n’est pas venu ». Ces négations ne sont rien d’autre sinon la négation même du sens. Elles sont des non-sens au service de l’idéal beckettien, celui de la mise en crise du langage. La réponse de Vladimir, « Non », s’inscrit dans ce schéma. Estragon affirme ensuite : « Et maintenant il est trop tard ». Trop tard pour que Godot ne les rejoigne ? Trop tard pour mourir ? À partir cette phrase, la scène passe peu à peu du burlesque au tragique. Tout s’assombrit, les paroles comme l’environnement : « VLADIMIR. – Oui, c’est la nuit. » Les protagonistes semblent perdre espoir : « ESTRAGON. – Et si on le laissait tomber ? (Un temps.) Si on le laissait tomber ? ». Si Godot n’est pas venu, c’est qu’il ne viendra jamais, pensent-ils sans doute. Cependant, cette entité dont on ne connaît que si peu de choses inspire une forme de peur et Vladimir qui, jusqu’à présent, s’imposait comme une figure paternelle face à Estragon, est lui-même infantilisé : « Il nous punirait ». Il craint Godot comme un enfant craint l’autorité d’un parent. Il continue, après un silence, par une phrase énigmatique : « Seul l’arbre vit ». Probablement fait-il référence au fait que son camarade et lui-même se contentent uniquement d’exister mais pas de « vivre ». L’arbre serait quant à lui plus « libre » et pourrait ainsi « vivre » véritablement. Aussi, l’adjectif « seul » isole un peu plus Vladimir et Estragon. Par ailleurs, phonétiquement, cette phrase se rapproche de la notion d’« arbre de vie » qui, depuis le début de l’Histoire, symbolise la force de la vie et ses origines, l’importance des racines et le développement. Mais ici, il semble que le dramaturge réalise un retournement radical du sens symbolique dudit arbre puisque c’est sur celui-là même que Vladimir et Estragon envisagent de se pendre : « ESTRAGON. – […] Et si on se pendait ? ». L’unique salut qu’offre cet arbre, c’est donc la possibilité d’en finir avec la souffrance d’être qui caractérise la condition humaine. Le désespoir est d’ailleurs profond. Estragon expose la possibilité d’une pendaison à travers une simple question, comme si cet acte était en réalité banal, à la manière d’un enfant qui proposerait un jeu. Le même état d’esprit émane de la réponse de Vladimir : « Avec quoi ? ». Il ne cherche pas à dissuader son ami et semble, au contraire, accepter cette décision. Son unique préoccupation est logistique : comment réaliser cet acte ? Lorsque les protagonistes se rendent compte du fait qu’ils n’ont pas de corde, ils ne font preuve d’aucune déception. Leur désespoir est tel que ni la vie ni la mort ne semblent les toucher désormais. Estragon accepte sans brocher l’impossibilité du suicide : « Alors on ne peut pas ». À nouveau, il n’est pas question de volonté mais de capacité. Ils ne sont pas en mesure de se suicider bien qu’ils en aient l’envie. Mais, comme s’il lui restait une once d’espoir, Estragon propose sa ceinture : « Attends, il y a ma ceinture ». La demande d’attente fait référence à la phrase précédente où Vladimir a proposé de s’en aller. Une fois de plus, les paroles ne sont pas cohérentes en ce sens où les personnages restent statiques. De la même manière, l’usage de l’impératif « attends » propose lui aussi l’idée qu’un mouvement était sur le point de s’effectuer alors qu’il n’en était rien. Malheureusement pour eux. : « C’est trop court ». La courtesse de la ceinture s’oppose à la longueur de leurs journées. Nous comprenons alors que leur mort ne sera pas brève. Nous remarquons ensuite des similitudes phonétiques entre la réplique d’Estragon « Tu tireras sur mes jambes » et l’expression « tirer la jambe » qui signifie, plus largement qu’une simple difficulté pour marcher, la difficulté d’avancer. Dès lors, nous comprenons que les deux compères éprouveront de grandes difficultés pour avancer, aussi bien dans la vie que vers la mort.

Par la suite, le lecteur-spectateur est témoin d’un retour du motif de l’enfance. Et la référence est double. D’une part une ceinture est retirée de la même manière qu’un père pourrait dénouer la sienne afin de frapper son enfant. De l’autre, en ayant son pantalon baissé aux chevilles, Estragon est dans la posture de l’enfant qui s’apprête à être battu. Le terme « battu » renvoie, lui aussi, à une double acceptation puisqu’il évoque également la défaite. Cette image pourrait-elle alors représenter la défaite de Vladimir et Estragon face à la vie ? Cette hypothèse peut être attestée par le fait que cette ceinture tend à être utilisée dans le but d’effectuer une pendaison. Ainsi, en un sens, les protagonistes avoueraient eux-mêmes leur « défaite » et se donneraient alors la mort. Notons également que le pantalon joue un rôle important dans l’oeuvre de Beckett comme en témoigne l’essai Le Monde et le Pantalon consacré aux frères Bram et Geer van Velde. Mais, alors que la situation semble avoir du sens, l’absurde ressurgit. Cette ceinture, celle qui représente la solution à tous leurs problèmes, n’est pas assez solide : « La corde se casse. ». Il est également intéressant de remarquer que la ceinture d’Estragon est devenue la « corde qui maintient son pantalon ». Finalement, Vladimir dit de cette ceinture qu’elle « ne vaut rien », de la même manière que leurs vies ne semblent plus rien valoir non plus.

Ensuite, le burlesque se substitue brièvement au tragique. L’épisode du suicide est passé et l’obligation reprend sa place dans l’existence de Vladimir et Estragon : « ESTRAGON. – Tu dis qu’il faut revenir demain ? // VLADIMIR. – Oui. » Mais le désespoir semble être trop profond. Après un « Silence », Estragon dit : « Je ne peux plus continuer comme ça ». Il ne peut plus continuer à vivre de cette manière mais sa vie, nous l’avons vu, n’est que répétition : il ne peut donc plus vivre. La réponse de Vladimir, « On dit ça », est prononcée sur le ton d’un simple accord. Ils envisagent à nouveau la possibilité du suicide de manière « normale », comme un acte anodin. Mais le pronom « on » est, par nature, indéfini. Il peut donc également renvoyer à une forme impersonnelle et non à Vladimir et Estragon. En se référant à l’hypothèse de l’impersonnalité, « on dit ça » signifierait que « tout le monde dit ça », que plus personne ne peut « continuer comme ça ». L’absurdité de leur vie les dépasserait alors puisqu’il s’agirait donc de l’absurdité de la vie humaine. S’ensuit une nouvelle hypothèse d’Estragon : « Si on se quittait ? Ça irait peut-être mieux. » Ici, il agit comme si le problème émanait en réalité de leur relation. Mais le recours au conditionnel suppose une hypothèse et donc une potentielle incertitude. Estragon lui-même n’est pas certain qu’il s’agisse là d’une solution mais ils ont tout essayé et il s’abandonne à cette hypothèse comme à une dernière chance. Mais Vladimir ne réagit pas à cette proposition de rupture amicale. Il ne la prend pas au sérieux, n’y prête guère attention et n’y voit sans doute qu’une autre folie de son camarade. Cela est mis en avant par le fait que sa réponse ne semble pas avoir de lien direct avec la question d’Estragon. Cependant, nous pourrions, au contraire, percevoir un lien entre ces répliques si nous analysons l’hypothèse de la rupture comme l’hypothèse de la mort : se quitter, c’est mettre un terme à leur amitié et donc, en un sens, la tuer. Lorsque Vladimir propose « On se pendra demain », l’utilisation du futur de l’indicatif et le marqueur temporel « demain » semblent indiquer qu’il n’y a aucun doute quant à l’issue de leur situation. Ce mode s’oppose radicalement à l’hypothèse du conditionnel. Pourtant, après avoir marqué « un temps », il y a en fait une condition : le fait que Godot ne vienne pas. Godot semble donc bel et bien être l’unique issue possible à leur situation. Mais pourquoi s’obstinent-ils à l’attendre ? Va-t-il améliorer leur condition ou leur quotidien ? Va-t-il donner un sens à leur vie ou bien l’illusion de l’arrivée de Godot est-elle l’unique sens de leur vie ? Godot est-il un dieu ? En se référant aux éléments évoqués précédemment tout en se souvenant de l’énigmatique entrée en scène du jeune garçon lors de la scène précédente, de nombreux éléments sont troublants. Par exemple, le jeune garçon garde des chèvres tandis que son frère garde des brebis. Godot ne bat pas le premier mais bat le second. Ces éléments peuvent légitimement nous rappeler l’épisode d’Abel et Caïn dans le Livre de la Genèse. De la même manière, ce jeune garçon joue le messager de Godot à l’instar de nombreux personnages bibliques qui sont des messagers de Dieu. Ensuite, Estragon pose la question de la possibilité de la venue de Godot. Ce qui est intéressant est que la possibilité de sa venue semble inattendue et inespérée. Vladimir et Estragon passent leur vie à l’attendre mais seraient étonnés qu’il vienne véritablement. Nous comprenons alors que l’attente de la venue de Godot donne davantage de sens à leur vie que sa venue elle-même. La réponse de Vladimir reste cependant sans équivoque : Godot est le seul pouvoir les sauver (« Nous serons sauvés »). Mais de quoi peut-il les sauver ? De leur vie ? Il demeure toujours une part d’ombre, une part qui ne fait pas entièrement sens et qui semble dépasser l’entendement du lecteur-spectateur. Ensuite, la question d’Estragon reste toute aussi énigmatique : « Alors, on y va ? ». Peut-il seulement s’agir du suicide si celui-ci est programmé pour « demain » ? À nouveau, plus rien de fait sens. Dès qu’un élément fait sens, un paradoxe s’y joint et brouille toute possibilité de compréhension. Lors des deux répliques suivantes, le lecteur prend conscience du fait qu’Estragon ne s’est pas rendu compte que son pantalon était baissé : « VLADIMIR. – Relève ton pantalon. // ESTRAGON. – Comment ? ». L’impératif est prononcé une seconde fois par Vladimir, comme si l’unique élément qui les empêchait de partir était ce pantalon baissé jusqu’aux chevilles. De la même manière, la question « Alors, on y va ? » est posée à nouveau. Par ailleurs, nous remarquons un parallélisme structurel entre la fin du premier acte et le dénouement : « ESTRAGON. — Alors, on y va ? // VLADIMIR. — Allons-y. // Ils ne bougent pas. // RIDEAU » (Acte I) ; et « VLADIMIR. — Alors, on y va ? // ESTRAGON. — Allons-y. // Ils ne bougent pas. // RIDEAU » (Acte II). Nous constatons cependant que les personnages sont inversés. Toutefois, cette inversion souligne davantage les similitudes entre Vladimir et Estragon que leurs différences. Cette répétition souligne l’aspect cyclique et circulaire de cette pièce : peu importe leur place, tous les éléments se confondent. L’action ne progresse pas et la fin est identique au début. Pour preuve, une didascalie nous informe du fait qu’ « ils ne bougent pas ». De la même manière, cet extrait est précédé de la venue de l’enfant qui avait déjà fait irruption sur scène peu de temps avant la cloture du premier acte. Cette circularité temporelle métamorphose la pièce en une sorte de cercle vicieux duquel il est, par nature, impossible d’échapper. Elle suscite donc une envie d’évasion : « ESTRAGON. – Moi je m’en vais / VLADIMIR. – Moi aussi ».

Finalement, En attendant Godot est une pièce dont le sens ne fait que nous échapper. Et c’est à ce titre qu’il faut conserver une certaine distance vis-à-vis des analyses que l’on en fait — celle-ci la première. Cette pièce fascine car, derrière une situation absurde et burlesque, se cachent de nombreuses questions à propos de la vaine quête de sens de l’homme dans un monde intelligible et dépourvu de Dieu (car s’il avait été là, il se serait manifesté). La proximité de l’oeuvre de Beckett avec la Seconde Guerre mondiale apporte également des éléments de réponse quant à la vision tragique et désespérée qu’il a du monde.

Samuel Beckett traite le topos de la mort sur le mode du burlesque. Il rit de l’absurdité de la vie de la même manière que nous rions des personnages. L’humour semble être l’unique moyen d’appréhender l’existence humaine. Il donne également une vision absolument désespérée de la condition humaine où les hommes sont en fait en attente de la mort. La vie est absurde et rien n’est certain sinon la mort. Et les certitudes, c’est sans doute ces que le dramaturge a tenté de démanteler tout au long de cette pièce. Il s’oppose radicalement aux règles classiques (règle des trois unités, vraisemblance, bienséance…) pour créer une situation absurde de laquelle émane nécessairement une crise du langage. Car le langage ne saurait faire sens dans l’incompréhension la plus totale.

L’omniprésence de la mort et l’importance de l’hypothèse du suicide peuvent légitimement nous renvoyer à une phrase d’Albert Camus issue de son essai Le Mythe de Sisyphe : « Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie ». Cependant, lorsqu’il se demande si la prise de conscience de l’absurdité de la vie nécessite le suicide, il rétorque : « Non, elle nécessite la révolte ». Peut-être est-ce finalement pour cela que ni Vladimir ni Estragon ne sont passés à l’acte.