Et en plus il pleut. Ambiance apocalyptique à mon retour de vacances. Les vitres du train, dont l’insalubrité a eu raison de l’étanchéité, laissent entrer, par intermittence, des gouttes qui s’écrasent aussitôt sur le sol. La météo se retrouve en osmose avec mon impression générale post-lecture. Rien de plus décevant qu’un mauvais livre par un temps de pluie. Ah si ! La grande déception de cette rentrée n’est-elle finalement pas mon absence ? Qu’avez-vous bien pu faire loin de moi ? Absolument ankylosé face à mon énième silence numérique prolongé, j’ai trouvé de bon ton de raviver la flamme de votre coeur -flamme qui s’estompe un peu plus à chaque seconde loin de mon cynisme aussi séduisant que la poitrine de Zahia Dehar sur la Croisette durant le dernier Festival de Cannes-, en en foutant plein la gueule à un écrivain aimé de tous. Ne vous méprenez pas, j’adore Foenkinos, moi aussi. Je l’adore à la manière de cette fille que l’on meure d’envie d’aimer mais pour laquelle on n’éprouve aucun sentiment. Pourtant, je ne perds pas espoir et, souvent, je me replonge dans l’une de ses œuvres avec l’intime conviction que, cette fois-ci, la mayonnaise prendra. Malheureusement pour moi, ce n’est toujours pas le cas. Il conviendrait d’user d’analogies culinaires jusqu’à l’épuisement et ainsi affirmer que David Foenkinos est à la littérature ce que McDonald est à la gastronomie : une vulgaire imitation de repas, certes, appétissante mais toujours décevante.

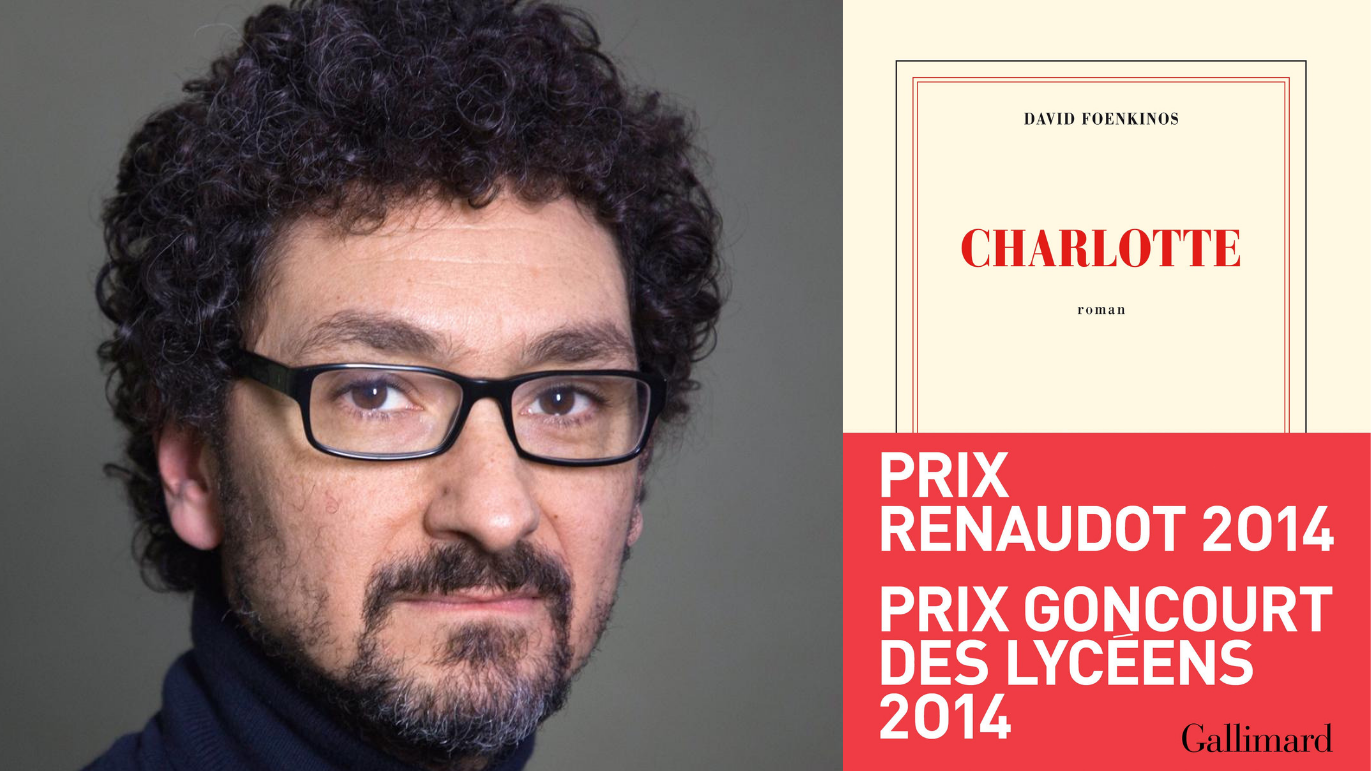

La réelle frustration d’une lecture foenkinienne ne réside pas dans les doutes que l’on éprouve quant à la capacité de l’auteur à aligner une phrase correctement construite mais dans le fait que celui-ci s’applique à bien faire. Il ne prend pas, à la manière d’un Musso, ses lecteurs pour des cons ou la littérature comme un vulgaire gagne-pain dépourvu de toute forme artistique. Avec Charlotte, nous ne pouvons que constater la sincérité de l’auteur dans sa volonté de rendre hommage à Charlotte Salomon, porté par l’envie de nous faire aimer cette femme qu’il admire tant.

Cependant, dans Charlotte, ni le fond ni la forme ne parviennent à nous convaincre. La structure, une phrase par ligne, à la manière de vers de poésie, est extrêmement intéressante mais ne semble pas adaptée au roman historico-biographique qu’il ambitionne de rédiger. Les mots, eux, ne percutent pas. Charlotte est une lecture agréable, à l’instar de son auteur avec lequel on ne peut que désirer une rencontre autour d’un verre. Or on ne demande pas à une lecture d’être agréable. La vie de Charlotte Salomon était gangrénée par la peine et la mélancolie et il aurait été préférable, voire indispensable, de retrouver ces thèmes dans la narration. La forme, en se substituant au récit, se métamorphose en un exercice de style et dessert le projet initial de Foenkinos de dépeindre la fresque tragique d’une artiste torturée. Nous n’attendons qu’une chose : être plongés dans l’univers de l’artiste. On nous vend une expérience et l’on se retrouve avec une page Wikipédia : la chute est vertigineuse. Sans être un horrible roman, Charlotte est loin de mériter le Prix Renaudot. Et si les lycéens ont des goûts de merde au point de lui attribuer leur Goncourt, ce n’est pas mon problème.

Finalement, David Foenkinos est la preuve vivante qu’avec de bons sentiments on fait des livres sympas mais pas de bonne littérature. Il serait néanmoins profondément hypocrite de ne pas reconnaitre à l’auteur le talent -car c’en est un et il est indéniable- de nous donner envie de tourner les pages sans jamais nous arrêter. Charlotte, c’est un roman de plage, de gare tout au plus, mais définitivement pas digne d’un grand prix littéraire. Et c’est sûrement en ce point -et en ce point seulement- que réside la frustration qui m’habite car l’erwartungshorizont est bien loin de la révolution littéraire annoncée.